Riceviamo e pubblichiamo il saggio di DOMENICO SAVINI e SAMUELE MASI

Ser Braccio Angiolieri, il notaio di Dante

La vera identità del notaio che redige gli atti dal 1290 al 1294 e che rogava nel Sesto di San Piero, a cui apparteneva il popolo di San Martino del Vescovo è Ser Braccio Angiolieri, i cui atti vanno

appunto dal 1290 al 1294.

Fino ad ora si credeva che il notaio a cui è riferito ad esempio un atto del 12911

che cita Dante di Alighiero della Parrocchia di San Martino del Vescovo fosse del notaio Buonaccorso, da noi

identificato come Buonaccorso Berardi

In realtà questo atto è stato rogato dal notaio Ser Braccio Angiolieri.

Dagli Spogli di Pier Antonio di Filippo dell’Ancisa dal titolo “Spogli di Varj Instrumenti antichi protoc. Dell’archivio &c fatti per me Pier Antonio di Filippo dell’Ancisa vol. A e dall’Indice, Spogli

da Protocolli di varj Notai antichi esistenti nell’Archivio pubblico di Firenze e Stratti dei notai da quelli ho scorso i protocolli”, si trovano gli atti Ser Braccio Angiolieri dal 1290 al 1294 da pagina 73

a pagina 180. Mentre gli atti di Ser Buonaccorso Berardi fanno dal 1298 al 1303.

Risulta evidente che in epoche posteriori all’Ancisa è stata fatta confusione tra i due notai e che anche attualmente questi rogiti sono attribuiti a Ser Buonaccorso

Questa confusione non si capisce da cosa sia derivata e in che epoca precisa è avvenuta.

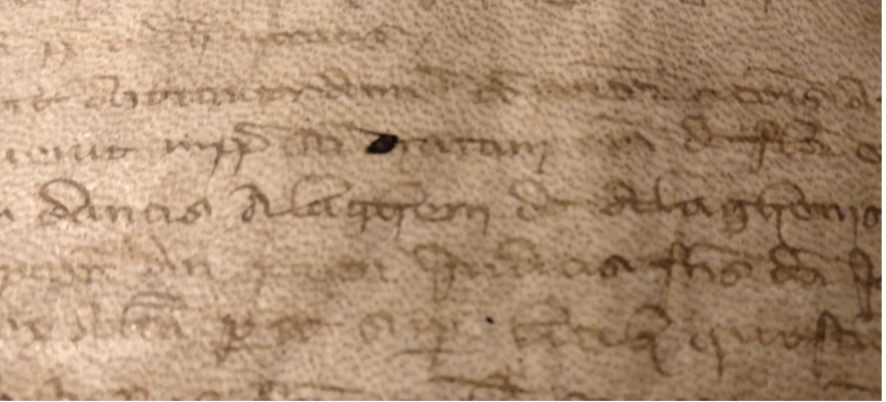

Ora sappiamo per certo che gli atti dal 1290 al 1294 sono stati rogati da Ser Braccio Angiolieri e che l’attuale segnatura Archivio di Stato di Firenze, notarile Antecosimiano 3541, è attribuibile a quest’ultimo notaio e non a Ser Buonaccorso a carta 12r.

Archivio di Stato di Firenze, notarile Antecosimiano 3541, carta 12r, citazione di Dante di Alighiero degli Alighieri come

testimone.

Di Ser Braccio Angiolieri abbiamo trovato riferimento nel volume Giudici e Notai nella Repubblica Fiorentina (1288-1348) Tomo I di Giuseppe Mastursi, a pag. 488, n. 647.

Sappiamo che Braccio figlio

di Angiolerio originario di Sieci nel Valdarno sopra Firenze e che rogava a Firenze nei pressi della Porta di San Piero nel Sesto di San Piero a cui apparteneva anche la Parrocchia e il popolo di San Martino nel Vescovo, in cui c’erano le case degli Alighieri

Di questo notaio, oltre al già citato registro, esistono in Archivio di Stato di Firenze due pergamene una del 1272 e una del 1291.

Nelle Carte dell’Ancisa sempre in Archivio di Stato a Firenze ci sono altri riferimenti a questo notaio che però non ci dicono di più oltre al fatto che era attivo nell’ultimo decennio del XIII secolo.

È anche interessante notare come nel Codice Diplomatico Dantesco non ci sia nessun riferimento al notaio Ser Braccio Angiolieri, mentre invece è stato importantissimo ritrovarne l’identificazione anche e soprattutto per il fatto che era notaio nel Sesto di San Piero a cui appartenevano le proprietà

degli Alighieri nell’ultimo scorcio nel 1200 epoca in cui Dante compariva per la prima volta nella vita pubblica

Dalla lettura dell’atto del 6 settembre 1291, già ampiamente trascritta nel Codice Diplomatico Dantesco, citiamo solo la parte dove cita Dante: Dante del fu Alighiero è testimone all’atto con cui

Guiduccio di Ciampolo da Petrognano nomina il notaio Maschio di Berardo del Mancino suo procuratore in una causa contro Aringhiero di Bonaiuto.

Nelle Carte dell’Ancisa, Ser Braccio Angiolieri è citato tre volte sempre nel 1290

Queste Carte ci dicono anche quali erano i componenti della casata tra il XIII e XIV secolo troviamo che nel 1293 e nel 1301 Lapo di Pace Angiolieri era Priore, nel 1294 Pacino degli Angiolieri era

Priore, nel 1300 Borghino Angiolieri è citato come abitante nel popolo di Santi Apostoli, viene inoltre citata una Agnese figlia di Cecco Manfredini come moglie di Gherardo degli Angiolieri, citato in un

atto di Ser Salvi Dini, inoltre viene citato un Filippo di Matteo di Angioliero degli Angiolieri che nel 1348 fece testamento per gli atti del notaio di Filippo di Bernardo, mentre non si danno indicazioni dello stemma della famiglia. In realtà lo stemma della famiglia Angiolieri lo abbiamo trovato in BCN

Firenze, Blasonario Cirri lettera A, segnato Angiolieri 1293.

Abbiamo inoltre il sigillo notarile di Ser Braccio di cui riproduciamo l’immagine:

Sigillo del notaio Ser Braccio Angiolieri dal volume Giudici e Notai nella Repubblica Fiorentina (1288-1348) Tomo I di Giuseppe Mastursi, a pag. 488, n. 647.

L’importanza dell’atto del 1291 è dovuta al fatto che per la prima volta Dante compare in un atto pubblico in prima persona in un documento che è ancora conservato in originale e non da una trascrizione successiva

Il fatto che la causa fosse contro Aringhiero in qualità di rettore del popolo di San Pietro a Petrognano in Pomino, nonché contro il rettore della chiesa locale, e che tale causa potesse essere

guidata tanto nel tribunale podestarile fiorentino quanto in quello del vescovo di Fiesole lascia forse immaginare una vertenza civile di una certa consistenza, forse relativa a rendite ecclesiastiche

contese.

Il documento in oggetto suggerisce come il giovane Dante potesse frequentare (ma qui solo come testimone) reti sociali e ambienti professionali analoghi a quelli frequentati da suo padre e dai suoi fratelli

Citazione della pagina 102 del Codice Diplomatico Dantesco.

L’evidenza del fatto che si tratta di Braccio Angiolieri è stata confermata anche da un Codice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze2

segnato “Spogli di Cosimo della Rena” dove tra gli indici

dei notai, la cui provenienza è un dono Gamurrini3 , è trascritto il nome di Ser Braccio Angiolieri nel

1290, a pag. 196, e a pag. 197 tra i regesti degli atti dello stesso Braccio Angiolieri è citato il medesimo

atto sei 6 settembre 1290, e con un asterisco a margine è scritto a lettere maiuscole DANTE.

È dunque Ser Braccio Angiolieri il notaio di riferimento e di cui a questo punto si può senz’altro attribuire l’appartenenza all’atto succitato.

BNC Firenze, Fondo nazionale centrale, Manoscritti, Coll.: II.IV.; Pag.: 389.

Stemma della famiglia Angiolieri, che si trova nel Poligrafo Gargani numero 100, scheda numero 24.

Note

1 Codice Diplomatico Dantesco Tomo III, Volume VII, pag. 101, n. 70, dell’anno 6 settembre 1291.

2 BNC Firenze, Fondo Nazionale; Coll.: II.IV.; Specif.: 389.

3 BNC Firenze, Manoscritti, Dono N. Gamurrini a.1781. Vecchia Collocazione Magl. ch. XXVI, n.198.

4 BCN Firenze, Manoscritti, Priorista Codice 150, Cl. 26, Magliabechiano.

Leggi anche: